Wer schon einmal in den Keller gegangen ist und dabei den muffigen Geruch von Feuchtigkeit in der Nase hatte, weiß: Hier stimmt etwas nicht. Abplatzender Putz, Salzausblühungen und dunkle Flecken an der Wand sind deutliche Zeichen. Hausbesitzer suchen dann nach einer Lösung – und landen oft beim Sanierputz. Der Name klingt vielversprechend: Er soll sanieren, also retten, was noch zu retten ist. Doch was steckt dahinter? Und vor allem: Was kann Sanierputz – und was nicht?

Das erwartet Sie in diesem Beitrag

- Was ist Sanierputz überhaupt?

- Wie funktioniert das?

- Für was nimmt man Sanierputz?

- Untergrund: Was muss drunter?

- Kann man Sanierputz auf alten Putz auftragen?

- Sanierputz oder Kalkputz – was hilft besser gegen Schimmel?

- Welche Farbe darf auf Sanierputz?

- Wie lange hält Sanierputz?

- Warum ist Sanierputz so teuer?

- Wie hoch sind die Kosten im Keller?

- Welche Nachteile hat Sanierputz?

- Welcher Sanierputz ist der beste?

- Praxis: Wie trägt man Sanierputz auf?

- Wie lange dauert die Sanierung?

- Für was ist Sanierputz geeignet – und für was nicht?

- Ein Blick in die Geschichte

- Zusammenfassung

Was ist Sanierputz überhaupt?

Sanierputz ist kein normaler Wandputz. Er wurde entwickelt, um feuchte und salzbelastete Wände vor weiteren Schäden zu schützen. Typische Einsatzorte sind Kellerwände, Sockelzonen an Fassaden oder alte Gemäuer, die über die Jahre viel Feuchtigkeit gezogen haben.

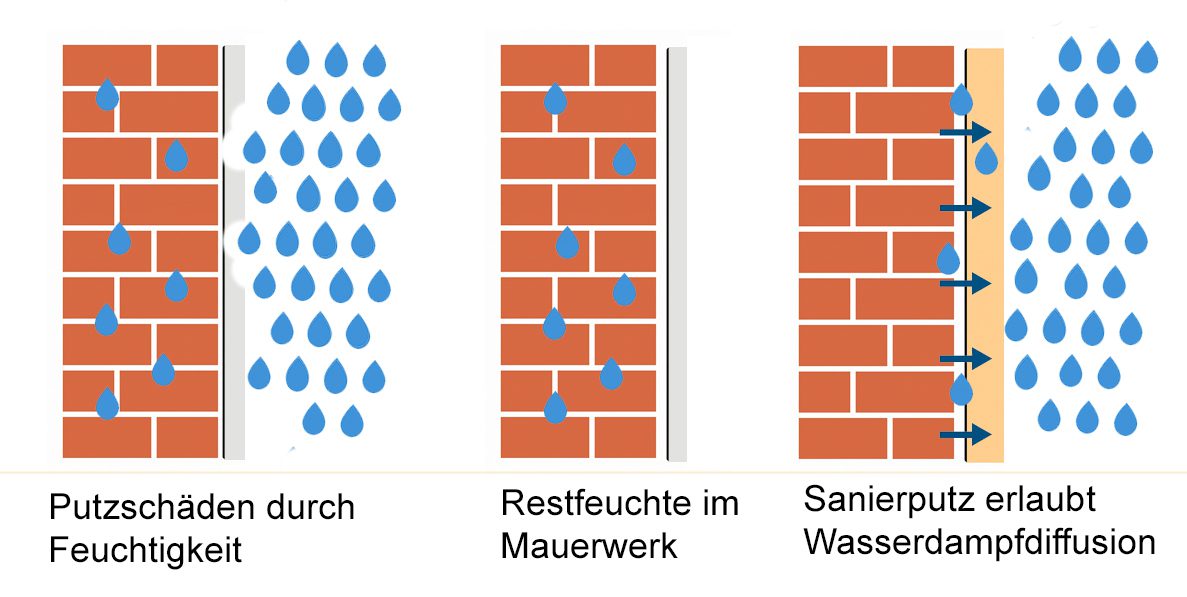

Das Besondere: Sanierputz ist wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen. Das heißt, Regenwasser dringt nicht ein, Feuchtigkeit im Mauerwerk kann aber als Wasserdampf entweichen. Zusätzlich nimmt er Salze auf, die im Mauerwerk gelöst sind. Diese Salze sind es nämlich, die auf Dauer Putz und Mauerwerk zerstören.

Vereinfacht könnte man sagen: „Sanierputz ist wie ein Schwamm für Salze – er nimmt sie auf und lagert sie ein, ohne dass die Wand direkt Schaden nimmt.“

Wie funktioniert das?

Der Schlüssel liegt in der Porenstruktur. Sanierputz enthält viele kleine Hohlräume. Sie sorgen dafür, dass Salze Platz zum Auskristallisieren haben. Gleichzeitig ist der Putz im Inneren hydrophob, also wasserabweisend. So steigt Feuchtigkeit nicht nach oben, sondern kann nach außen verdunsten.

Die Folge: Die Wand sieht trocken aus und bleibt länger stabil. Aber Vorsicht: Das bedeutet nicht, dass das Mauerwerk wirklich trocken ist. Sanierputz schafft ein „gesundes Klima an der Oberfläche“, nicht mehr und nicht weniger.

Für was nimmt man Sanierputz?

Sanierputz ist eine begleitende Maßnahme bei der Sanierung. Er wird eingesetzt, wenn Mauern feucht oder salzbelastet sind. Typische Anwendungsbereiche sind:

- Kellerwände, die Salz- und Feuchtigkeitsschäden zeigen

- Sockelzonen, die durch Spritzwasser belastet sind

- Fassadenbereiche alter Häuser

- Innenräume von Altbauten, die mit Schimmel und abblätterndem Putz kämpfen

Aber: Ohne die eigentliche Ursache der Feuchtigkeit zu bekämpfen, ist Sanierputz nur ein kurzfristiger Helfer. Fehlt zum Beispiel eine funktionierende Horizontalsperre, drückt dauerhaft Wasser nach – dann hilft auch der beste Putz nicht.

Untergrund: Was muss drunter?

Bevor der Sanierputz aufgetragen wird, braucht der Untergrund eine sorgfältige Vorbereitung. Dazu gehört:

- Alter Putz abschlagen – mindestens 80 cm über der sichtbaren Schadenszone.

- Fugen auskratzen – bröselige Fugen 2–3 cm tief auskratzen.

- Untergrund reinigen – kein Wasser verwenden, besser abkehren oder absaugen.

- Vorspritzmörtel auftragen – er sorgt für die nötige Haftung.

Einfach den alten Putz überstreichen oder nur flicken? Das ist keine gute Idee. Sanierputz braucht einen tragfähigen Untergrund, sonst funktioniert er nicht.

Kann man Sanierputz auf alten Putz auftragen?

Die klare Antwort lautet: nein. Zumindest nicht auf beschädigten oder versalzenen Altputz. Der müsste komplett runter, sonst wandern die Salze direkt durch die neue Schicht. Nur wenn es sich um stabile, unbelastete Bereiche handelt, darf ausnahmsweise darauf aufgebaut werden – empfohlen wird es nicht.

Sanierputz oder Kalkputz – was hilft besser gegen Schimmel?

Diese Frage taucht oft auf. Kalkputz hat eine hohe Alkalität und wirkt dadurch schimmelhemmend. Sanierputz ist dagegen in erster Linie für salz- und feuchtebelastetes Mauerwerk gedacht.

Im Klartext:

- Bei reinem Schimmelbefall ohne Salzbelastung reicht Kalkputz oft aus.

- Bei feuchten, versalzenen Wänden ist Sanierputz die bessere Wahl.

Viele Fachleute setzen sogar beide Systeme kombiniert ein, je nach Schadensbild.

Welche Farbe darf auf Sanierputz?

Ein häufiger Fehler: Sanierputz wird mit einer dichten Latexfarbe gestrichen. Das zerstört die Wirkung, weil die Wand nicht mehr „atmen“ kann. Heißt: Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Richtig ist:

- Mineralische, diffusionsoffene Farben wie Silikatfarbe

- Dünnschichtige Edelputze auf mineralischer Basis

- Alternativ: Der Sanierputz bleibt einfach ohne Anstrich, manche Hersteller bieten ihn bereits eingefärbt an

„Finger weg von der Latexfarbe, auch Fliesen sind tabu“, heißt es dazu im WTA-Merkblatt.

Wie lange hält Sanierputz?

Das hängt stark davon ab, ob die Ursachen der Feuchtigkeit beseitigt wurden. Wenn die Wand weiterhin nass bleibt, hält der Putz nur wenige Jahre. Ist das Mauerwerk dagegen trocken und wurden Sperren eingebaut, kann ein Sanierputz Jahrzehnte überdauern. Hersteller wie Remmers oder Knauf geben Erfahrungswerte von 15 bis 20 Jahren an – bei richtiger Anwendung auch länger.

Warum ist Sanierputz so teuer?

Ein Sack Sanierputz kostet meist 12–20 €, je nach Marke und Qualität. Zum Vergleich: Normaler Kalkzementputz liegt bei 6–8 €. Der höhere Preis hat Gründe:

- Aufwändige Zusammensetzung mit speziellen Zuschlägen

- Forschungs- und Entwicklungskosten für geprüfte Systeme

- Zertifizierungen nach WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege)

- Höherer Beratungsaufwand

Oder wie es ein Hersteller einmal formulierte: „Sanierputz ist kein Massenprodukt, sondern ein Spezialwerkzeug für schwierige Fälle.“

Wie hoch sind die Kosten im Keller?

Rechnen Sie für eine Kelleraußenwand oder einen kompletten Keller mit 80–120 € pro m², wenn Fachleute den Putz aufbringen. Darin enthalten sind Material, Arbeitszeit und die Vorbereitung des Untergrunds. Für Heimwerker, die selbst Hand anlegen, reduzieren sich die Kosten deutlich – allerdings steigt das Risiko von Fehlern.

Welche Nachteile hat Sanierputz?

So hilfreich Sanierputz ist, er hat klare Grenzen:

- Er beseitigt nicht die Ursache der Feuchtigkeit.

- Er kann optische Salzausblühungen nicht immer verhindern.

- Er braucht viel Erfahrung bei Verarbeitung und Planung.

- Er ist teurer als normale Putze.

- In dauerhaft nassen Bereichen (z. B. drückendes Grundwasser) funktioniert er nicht.

Kurz gesagt: Sanierputz ist ein Teil der Lösung – nicht die Lösung selbst.

Welcher Sanierputz ist der beste?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Wichtig ist, dass das System WTA-zertifiziert ist. Bekannte Hersteller sind:

- Baumit Sanierputz WTA – weit verbreitet, auch für Heimwerker gut verfügbar

- Remmers Sanierputzsystem – oft im Denkmalschutz eingesetzt

- Knauf Sanierputz – flexibel für Innen und Außen

- maxit Sanierputz – speziell für Sockelzonen entwickelt

Der „beste“ Sanierputz ist also der, der zum jeweiligen Schadensbild passt – und fachgerecht aufgetragen wird.

Praxis: Wie trägt man Sanierputz auf?

Die Arbeitsschritte sind nicht kompliziert, aber zeitaufwändig. Wichtig: Geduld bei der Trocknung. Faustregel: 1 mm Putz braucht 1 Tag zum Trocknen. Bei 20 mm Dicke also mindestens 20 Tage.

Im Groben sieht der Ablauf so aus:

- Altputz abschlagen

- Mauerwerk reinigen und Fugen auskratzen

- Vorspritzmörtel auftragen

- Erste Schicht Sanierputz aufziehen

- Trocknen lassen

- Zweite Schicht auftragen

- Oberfläche filzen oder für Edelputz vorbereiten

Gerade im Keller lohnt es sich, für gute Belüftung zu sorgen. Feuchtigkeit, die nicht entweichen kann, macht den ganzen Aufwand zunichte.

Wie lange dauert die Sanierung?

Ein kleiner Wandabschnitt ist an einem Wochenende vorbereitet und verputzt. Aber die Trocknung zieht sich oft über Wochen hin. Wer seinen Keller schnell wieder nutzen will, braucht Geduld oder muss auf technische Trocknung setzen.

Für was ist Sanierputz geeignet – und für was nicht?

Geeignet ist er für:

- feuchte, salzbelastete Wände

- Altbau-Keller

- Sockelbereiche mit Spritzwasserbelastung

- Sanierung von historischen Gebäuden

Nicht geeignet ist er für:

- dauerhaft nasse Wände ohne Abdichtung

- Flächen, die später mit dichten Farben oder Fliesen überdeckt werden sollen

- Notlösungen ohne Ursachenforschung

Ein Blick in die Geschichte

Sanierputz kam Anfang der 1980er-Jahre auf den Markt. Schon damals war klar: Ohne Beratung kein Erfolg. Die WTA entwickelte Merkblätter, die bis heute regelmäßig überarbeitet werden. Und die Forschung zeigt: Die Zusammensetzung ist entscheidend. Nur Putze mit stabilem Porengefüge und hydrophoben Zusätzen bleiben auf Dauer wirksam.

Zusammenfassung

Sanierputz ist ein hilfreiches Werkzeug bei feuchten und salzbelasteten Wänden. Er schützt Oberflächen, lagert Salze ein und sorgt für ein trockeneres Raumklima. Aber er ist kein Allheilmittel. Ohne Abdichtung gegen eindringendes Wasser oder funktionierende Horizontalsperre stößt er an seine Grenzen.

Die wichtigsten Punkte:

- Sanierputz funktioniert nur auf vorbereiteten Untergründen.

- Er darf nicht mit dichten Farben überstrichen werden.

- Kosten: 12–20 € pro Sack, 80–120 € pro m² im Keller bei Fachausführung.

- Haltbarkeit: 15–20 Jahre, wenn die Ursachen behoben sind.

- Der beste Sanierputz ist der, der zum Schadensbild passt – und fachgerecht verarbeitet wird.

Vielen Dank für die sehr informativen Hinweise zum Sanierputz. Meine Cousine hat ein altes Haus erworben. An manchen Stellen bröckelt die Fassadenverkleidung ab. Darunter sind große feuchte Stellen zu sehen. Ich denke, da muss Sanierputz ran.