Die Bodenplatte bildet das stabile Fundament Ihres Hauses. Ob Sie ein Fertighaus errichten oder massiv bauen – ohne eine solide Bodenplatte geht nichts. Für geübte Heimwerker*innen kann es attraktiv sein, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Das spart Geld, erfordert jedoch viel Fachwissen, sorgfältige Vorbereitung und präzises Arbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie achten müssen, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen und wann Sie besser Profis ranlassen sollten.

Das erwartet Sie in diesem Beitrag

- Was ist eine Bodenplatte?

- Bodenplatte selbst betonieren – geht das überhaupt?

- Warum ein Fundamentplan unverzichtbar ist

- Die wichtigsten Vorbereitungen für das Betonieren der Bodenplatte

- Bodenplatte betonieren – Schritt für Schritt

- Kosten und Aufwand beim Selbstbau einer Bodenplatte

- Bodenplatte selber betonieren – eine Aufgabe für Erfahrene

Was ist eine Bodenplatte?

Die Bodenplatte ist die Verbindung zwischen dem Bauwerk und dem Boden. Sie trägt die Last des gesamten Hauses. Man unterscheidet:

- Nichttragende Bodenplatten: Diese ruhen auf Streifen- oder Punktfundamenten. Die eigentliche Last trägt dabei das Fundament.

- Tragende Bodenplatten (Fundamentplatten): Diese verteilen die Hauslast gleichmäßig auf den Untergrund. Sie ersetzen klassische Fundamente und kommen vor allem bei Häusern ohne Keller zum Einsatz.

Tragende Bodenplatten sind meist 30 bis 40 Zentimeter stark – je nach Bauweise und statischen Anforderungen. Wichtig: Die Statik muss stimmen, damit keine Risse im Mauerwerk oder Setzungen entstehen.

Bodenplatte selbst betonieren – geht das überhaupt?

Grundsätzlich ja. Es ist erlaubt, die Bodenplatte selbst zu bauen – mit einem Haken: Diese Arbeit ist alles andere als einfach. Kleinste Fehler wirken sich auf das ganze Haus aus. Die Bodenplatte muss genau stimmen – in Dicke, Zusammensetzung, Bewehrung und Anschlussführung. Wer hier pfuscht, riskiert teure Folgeschäden.

Ein Fehler kann die gesamte Statik des Hauses beeinträchtigen. Zudem haftet keine Baufirma für Schäden, wenn die Bodenplatte fehlerhaft ist und in Eigenleistung entstand. Sie sollten sich daher nur an diese Aufgabe wagen, wenn Sie über fundierte Kenntnisse und Erfahrung verfügen.

Warum ein Fundamentplan unverzichtbar ist

Bevor Sie auch nur einen Spatenstich machen, brauchen Sie einen Fundamentplan – erstellt durch eine Statikerin oder einen Statiker. Dieser Plan gibt genau an:

- welche Fundamentart verwendet wird,

- wie dick die Bodenplatte sein muss,

- welche Betonqualität erforderlich ist,

- welche Bewehrungseisen zu verwenden sind,

- wie die Bewehrung (Stahlarmierung) verlegt wird,

- wo welche Hausanschlüsse durch die Bodenplatte geführt werden.

Alle Angaben im Fundamentplan sind verbindlich. Abweichungen können zu Schäden führen oder dazu, dass die Bodenplatte neu gebaut werden muss. Eine Statikerin kennt die geltenden Normen – darunter die DIN 18533 für erdberührte Bauteile – und berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten.

Die wichtigsten Vorbereitungen für das Betonieren der Bodenplatte

Bevor die eigentliche Bodenplatte gegossen wird, müssen zahlreiche vorbereitende Arbeiten erledigt werden. Diese Schritte sind essenziell, um eine tragfähige, frostsichere und dauerhaft stabile Bodenplatte zu erhalten. Besonders wichtig sind ein fester Untergrund, korrekt verlegte Rohre sowie eine ausreichende Wärmedämmung. Hier folgt eine detaillierte Anleitung zu den wichtigsten Vorbereitungsschritten.

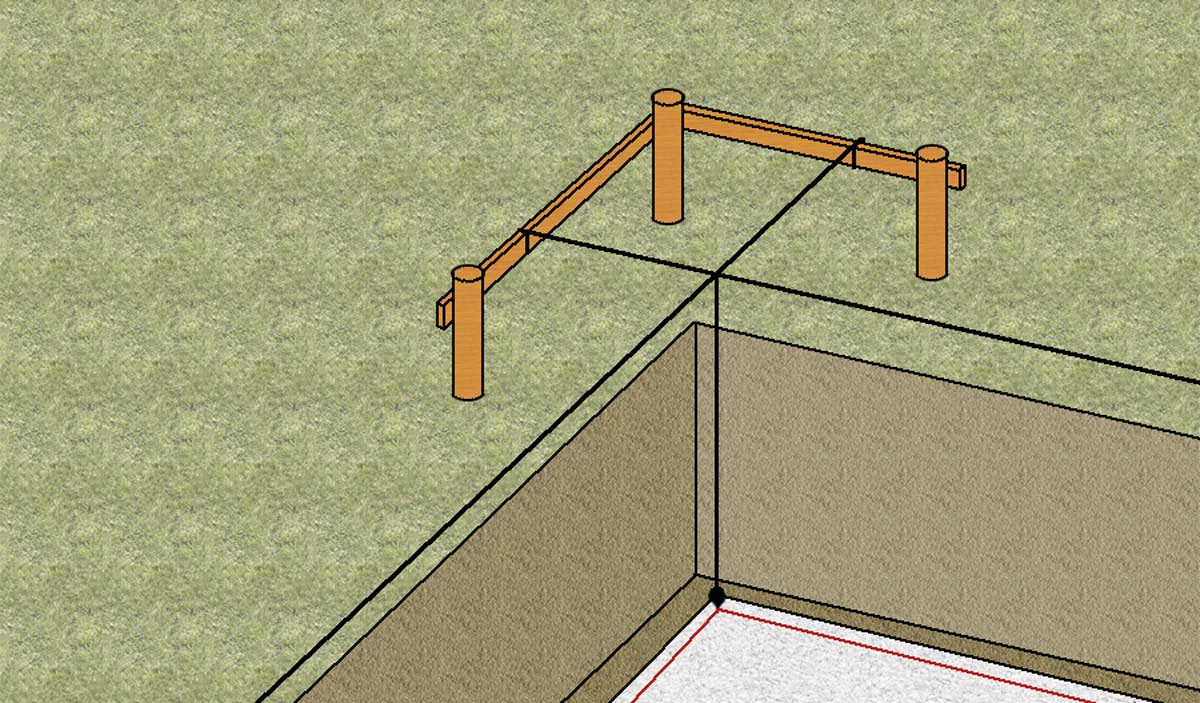

1. Abstecken der Fläche

Damit die Bodenplatte die richtige Größe und Form erhält, wird die Baustelle zunächst abgesteckt. Dieser Schritt sorgt dafür, dass alle weiteren Arbeiten präzise ausgeführt werden können.

🔹 So gehen Sie vor:

- Messen Sie die exakte Grundfläche gemäß Bauplan aus.

- Spannen Sie mit Holzpfählen und einer Maurerschnur ein Schnurgerüst, das die Umrisse der Bodenplatte sichtbar macht.

- Beachten Sie dabei eine gewisse Zugabe von etwa 30–50 cm, um genügend Platz für Schalung und Arbeitsbereich zu haben.

- Kontrollieren Sie mit einem Maßband und einer Wasserwaage, ob alle Seiten rechtwinklig sind. Ein einfaches Hilfsmittel ist die Pythagoras-Methode:

- Wenn Sie ein Dreieck mit Seitenlängen 3 m, 4 m und 5 m abstecken, hat der rechte Winkel immer eine 90°-Ecke.

✅ Tipp: Wer besonders exakt arbeiten möchte, kann sich mit einem Laser-Nivelliergerät oder einem Vermessungsbüro unterstützen lassen.

2. Aushub: Den Mutterboden entfernen

Sobald die Fläche abgesteckt ist, muss der Oberboden abgetragen werden. Der Mutterboden enthält organische Stoffe, die nicht tragfähig sind und sich zersetzen können – das würde später zu Setzungen führen.

🔹 So gehen Sie vor:

- Stechen Sie die Außenkanten mit einem Spaten oder einer Schaufel vor.

- Nutzen Sie einen Minibagger, um den Mutterboden bis zur erforderlichen Tiefe (ca. 40–60 cm) zu entfernen.

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund möglichst eben und gerade bleibt.

📌 Wichtige Hinweise:

- Der abgetragene Mutterboden kann für spätere Gartenarbeiten gelagert oder entsorgt werden.

- Falls im Baugrund Lehm oder weicher Boden vorhanden ist, kann ein zusätzlicher Bodenaustausch mit Schotter oder Kies notwendig sein.

3. Verdichten: Stabilität des Untergrunds verbessern

Ein verdichteter Boden verhindert spätere Setzungen und Risse in der Bodenplatte.

🔹 So gehen Sie vor:

- Nutzen Sie eine Rüttelplatte oder einen Stampfer, um den Boden zu verdichten.

- Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals in gleichmäßigen Bahnen, bis der Boden eine feste, tragfähige Oberfläche hat.

- Prüfen Sie mit einer Richtlatte oder Wasserwaage, ob die Fläche eben ist.

✅ Tipp: Falls der Boden sehr locker oder feucht ist, kann es notwendig sein, eine zusätzliche Schotterschicht einzubauen und ebenfalls zu verdichten.

4. Frostschutz: Schutz vor Schäden durch gefrierendes Wasser

In Regionen mit Frost muss verhindert werden, dass sich Wasser unter der Bodenplatte sammelt und durch Frost hebt. Dies würde zu Rissen oder Unebenheiten führen.

🔹 Zwei mögliche Lösungen:

- Frostschürze

- Eine ca. 80–150 cm tiefe Betonumrandung (Streifenfundament) wird um die Bodenplatte gegossen.

- Sie verhindert, dass gefrierendes Wasser die Platte anhebt.

- Frostschutzpolster aus Schaumglasschotter

- Eine Schicht aus Schaumglasschotter (ca. 60 cm dick) ersetzt die Frostschürze.

- Vorteil: Das Material ist gleichzeitig tragfähig und wärmedämmend.

✅ Tipp: Welche Variante besser geeignet ist, hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Bauplan ab. Ein Bodengutachten oder Rücksprache mit einem Statiker ist hier hilfreich.

5. Einbau von Rohren

Alle Abwasser- und Leerrohre müssen vor dem Gießen der Bodenplatte an der richtigen Stelle eingebaut werden. Nachträgliche Änderungen sind fast unmöglich.

🔹 So gehen Sie vor:

- Abwasserrohre mit einem Gefälle von 2–3 % verlegen.

- Leerrohre für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation genau nach Bauplan positionieren.

- Verwenden Sie wasserdichte Futterrohre, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.

📌 Wichtige Hinweise:

- Rohre dürfen keine Muffen oder Verbindungsstücke unter der Bodenplatte haben.

- Alle Durchführungen müssen senkrecht durch die Bodenplatte geführt werden.

✅ Tipp: Machen Sie vor dem Betonieren Fotos der Rohrleitungen – das hilft bei späteren Arbeiten.

6. Sauberkeitsschicht anlegen

Die Sauberkeitsschicht schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit und dient als ebener Untergrund.

🔹 So gehen Sie vor:

- Eine ca. 10–15 cm dicke Schicht aus Kies oder Magerbeton einbringen.

- Die Schicht mit einer Rüttelplatte verdichten.

- Mit einer Richtlatte oder Wasserwaage glattziehen.

✅ Tipp: In feuchten Regionen kann zusätzlich eine Drainageschicht eingebaut werden.

7. Perimeterdämmung

Eine Perimeterdämmung schützt das Haus vor Wärmeverlust.

🔹 So gehen Sie vor:

- Druckfeste XPS-Dämmplatten oder Schaumglasplatten auf die Sauberkeitsschicht legen.

- Fugen überlappend verlegen, damit keine Wärmebrücken entstehen.

- Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht verrutscht.

📌 Hinweis: Eine gut gedämmte Bodenplatte spart später Energiekosten.

8. Feuchtigkeitssperre verlegen

Eine Folie aus Polyethylen (PE-Folie) wird als Feuchtigkeitssperre eingebaut, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden zu verhindern.

🔹 So gehen Sie vor:

- Die Folie doppellagig auf der Dämmung auslegen.

- Überlappungen von mindestens 20 cm mit Gewebeklebeband abdichten.

- Stellen, an denen Rohre durchgehen, wasserdicht verkleben.

✅ Tipp: Die Folie sollte nicht beschädigt werden – achten Sie darauf, nicht darauf herumzulaufen!

9. Bewehrung auslegen

Die Bewehrung aus Stahlmatten verhindert Risse und sorgt für Stabilität.

🔹 So gehen Sie vor:

- Stahlmatten gemäß Bewehrungsplan / Fundamentplan auslegen.

- Mit Baudraht (Verrödeldraht) an den Überlappungen verbinden.

- Mit Abstandshaltern oder Bewehrungsprofilen auf 3,5–4 cm Höhe anheben, damit der Beton sie vollständig umschließt.

📌 Wichtige Hinweise:

- Keine Bewehrung direkt auf der Folie oder Dämmung ablegen!

- Achten Sie auf die richtige Anordnung gemäß Statikplan.

Bodenplatte betonieren – Schritt für Schritt

Wenn der Untergrund vorbereitet ist – also Aushub, Frostschutz, Sauberkeitsschicht, Dämmung, Rohre und Feuchtigkeitssperre eingebaut wurden – beginnt der eigentliche Bau der Bodenplatte. Diese Arbeit erfordert Konzentration, Teamarbeit und gutes Timing. Besonders der Beton muss in einem Rutsch verarbeitet werden. Hier lesen Sie, wie Sie vorgehen sollten:

1. Schalung aufbauen

Bevor der Beton eingebracht werden kann, braucht die Platte eine stabile Form – die sogenannte Schalung. Sie besteht meist aus robusten Schaltafeln oder dicken Holzbrettern.

- Richten Sie die Bretter entlang der geplanten Bodenplattenfläche aus. Achten Sie dabei penibel auf exakte Höhen und rechte Winkel.

- Nutzen Sie eine Wasserwaage oder besser noch eine Schlauchwaage, um die Höhen der Schalung rundum auf gleichem Niveau zu halten.

- Befestigen Sie die Schalung mit Erdnägeln oder Holzpflöcken, damit sie sich unter dem Druck des Betons nicht verschiebt.

- Verschrauben oder vernageln Sie die Eckverbindungen. Die Schalung muss wirklich stabil sein – sie darf beim Betonieren nicht nachgeben.

👉 Tipp: Wenn Sie die Schalung später wiederverwenden möchten, ölen Sie die Innenseiten mit Schalöl ein. So lässt sie sich später leichter lösen.

2. Bewehrung verlegen

Die Bewehrung – also Stahlmatten oder -stäbe – sorgt dafür, dass die Bodenplatte nicht reißt und auch punktuellen Belastungen standhält.

- Legen Sie die Bewehrungsmatten nach dem Bewehrungsplan aus, den Sie vom Statiker erhalten haben. Achten Sie auf Überlappungen an den Stoßstellen.

- Verwenden Sie Bindedraht (Baudraht), um die Matten an den Überlappungen zu verbinden. So bleibt das Stahlgitter auch beim Betonieren in Form.

- Die Bewehrung darf nicht direkt auf der Dämmung oder der Folie aufliegen. Verwenden Sie Abstandshalter aus Kunststoff oder Beton, damit der Beton die Bewehrung ringsum mindestens 3,5 cm umschließt.

- Wenn Sie eine Frostschürze mit eingebaut haben, müssen die dort eingebauten Eisenkörbe mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden werden.

👉 Wichtig: Die richtige Lage der Bewehrung beeinflusst die Tragfähigkeit der Bodenplatte entscheidend. Prüfen Sie daher mehrmals die Position und Höhe.

3. Beton anmischen oder liefern lassen

Nun geht es an den Beton. Für eine große Bodenplatte sollten Sie Transportbeton bestellen, der fertig auf die Baustelle geliefert wird. Nur so lässt sich eine gleichmäßige Qualität und eine durchgehende Verarbeitung gewährleisten.

- Falls Sie selbst mischen: Halten Sie sich genau an das Mischungsverhältnis im Fundamentplan. Meist wird Beton der Festigkeitsklasse C25/30 verwendet.

- Achten Sie auf die Konsistenz: Der Beton sollte plastisch bis erdfeucht sein – also nicht zu flüssig, aber gut verarbeitbar.

- Wenn der Beton aus dem Mischer oder vom LKW kommt, muss alles schnell gehen. Planen Sie genug Helfer*innen ein!

4. Beton einfüllen und verdichten

Jetzt kommt der große Moment: Der Beton wird in die Schalung gegossen – und muss gleichzeitig verdichtet werden, damit keine Lufteinschlüsse bleiben.

- Beginnen Sie an einer Ecke und arbeiten Sie sich systematisch über die gesamte Fläche.

- Verwenden Sie einen Betonrüttler (auch Flaschenrüttler genannt). Dieses Gerät wird senkrecht in kurzen Abständen in den noch flüssigen Beton eingetaucht. So entweicht eingeschlossene Luft, der Beton „fließt“ besser um die Bewehrung und härtet später ohne Hohlräume aus.

- Alternativ (bei kleineren Platten): Klopfen Sie die Schalung außen mit einem Hammer ab, um Luftblasen zu lösen.

- Achten Sie darauf, dass die Bewehrung währenddessen nicht verrutscht.

👉 Vorsicht: Beton beginnt nach etwa einer Stunde zu erhärten. Es muss also zügig und in einem Durchgang gearbeitet werden.

5. Oberfläche glattziehen

Ist die Schalung voll, wird die Oberfläche mit einer Abziehlatte (z. B. aus Aluminium) oder einem Richtscheit plan abgezogen:

- Ziehen Sie die Latte in leichtem Winkel langsam über die Oberfläche, dabei etwas hin- und her bewegen.

- Überstände werden abgetragen, Vertiefungen mit frischem Beton aufgefüllt.

- Wer es besonders genau machen möchte, kann mit einer Richtlatte und Wasserwaage zusätzlich prüfen, ob Gefälle oder Höhenunterschiede vorhanden sind.

👉 Tipp: Wenn Sie später z. B. Fliesen oder Estrich aufbringen möchten, lohnt sich ein sehr ebener Abschluss – oder das nachträgliche Schleifen.

6. Aushärten lassen – mit Schutz

Der frisch gegossene Beton muss ruhig und geschützt aushärten. Die sogenannte Hydratation (chemische Reaktion mit Wasser) sorgt dafür, dass der Beton fest wird.

- Decken Sie die Fläche mit einer Folie ab, damit der Beton nicht zu schnell austrocknet.

- Bei Hitze kann die Oberfläche mit einem Gartenschlauch leicht befeuchtet werden, um Rissbildung durch Austrocknung zu vermeiden.

- Bei Frostgefahr müssen Sie die Bodenplatte zusätzlich isolieren oder mit einer Wärmedecke schützen.

👉 Faustregel: Nach etwa 3–5 Tagen ist der Beton begehbar. Nach 28 Tagen ist er vollständig ausgehärtet und belastbar.

7. Schalung entfernen

Wenn der Beton fest genug ist (nach etwa einer Woche), können Sie die Schalung abnehmen:

- Lösen Sie vorsichtig die Befestigungen an den Pflöcken oder Schrauben.

- Ziehen Sie die Schaltafeln gerade nach oben oder außen ab.

- Eventuelle Unebenheiten an den Rändern können mit dem Winkelschleifer begradigt werden.

👉 Die Schalung kann wiederverwendet werden, wenn sie nicht beschädigt ist.

8. Betonplatte abschleifen (optional)

Je nach geplanter Nutzung oder Bodenaufbau kann es sinnvoll sein, die Oberfläche nach dem Aushärten zu schleifen:

- So entsteht ein besonders ebener Untergrund, etwa für Fußbodenheizung, Estrich oder Bodenbeläge.

- Schleifen beseitigt auch kleine Unebenheiten, Grate oder Reste von Betonmilch.

- Nutzen Sie dafür einen Betonschleifer oder lassen Sie die Arbeit von einem Fachbetrieb erledigen.

Kosten und Aufwand beim Selbstbau einer Bodenplatte

Der Bau einer Bodenplatte ist eine große Herausforderung, die sowohl finanziellen als auch zeitlichen Aufwand mit sich bringt. Wer sich dazu entschließt, die Arbeit in Eigenregie durchzuführen, kann durchaus Geld sparen – sollte jedoch die Kosten für Material, Maschinenmiete und eventuelle professionelle Unterstützung nicht unterschätzen.

1. Materialkosten: Was kostet eine Bodenplatte pro m²?

Die Materialkosten sind der größte Kostenfaktor beim Bau einer Bodenplatte. Dabei variieren die Preise je nach Betonqualität, Bewehrung und zusätzlichen Dämmmaßnahmen. Grundsätzlich sollten Sie für eine tragende Bodenplatte ohne Keller mit 100–120 €/m² rechnen.

Kostenaufstellung pro Quadratmeter (Richtwerte, abhängig von Region und Anbieter)

| Material | Kosten pro m² | Gesamtkosten für 88 m² (11 × 8 m) |

| Beton (C25/30) | 50–70 € | 4.400–6.160 € |

| Bewehrung (Stahlmatten) | 10–15 € | 880–1.320 € |

| Dämmung (XPS oder Schaumglas) | 20–30 € | 1.760–2.640 € |

| Feuchtigkeitssperre (Folie) | 3–5 € | 264–440 € |

| Frostschürze (Zusätzlicher Beton) | 15–25 € | 1.320–2.200 € |

| Gesamtkosten Material (ca.) | 100–120 € | 8.800–10.560 € |

✏️ Hinweis: Je nach Bodenverhältnissen kann ein Bodenaustausch nötig sein, was weitere Kosten für Kies oder Schaumglasschotter verursachen kann.

2. Maschinenmiete und Werkzeugkosten

Neben den Materialkosten kommen noch Mietgebühren für Baugeräte hinzu. Viele Arbeiten lassen sich nicht von Hand erledigen, sodass Maschinen benötigt werden. Diese können tageweise oder für eine Woche gemietet werden.

Wichtige Mietmaschinen und deren Kosten (Richtwerte pro Tag/Woche)

| Maschine/Werkzeug | Mietpreis pro Tag | Mietpreis pro Woche |

| Minibagger (1,5t–2t) | 90–150 € | 500–800 € |

| Rüttelplatte | 30–50 € | 150–300 € |

| Betonrüttler (Flaschenrüttler) | 20–40 € | 100–250 € |

| Schalungssysteme | 5–10 €/m² | 100–500 € |

| Schleifmaschine | 50–100 € | 300–500 € |

Gesamtkosten für Maschinenmiete (bei 1 Woche Eigenleistung): ca. 1.500–2.500 €

💡 Tipp: Manche Baumärkte bieten Wochenendtarife oder Rabatte für längere Mieten an. Alternativ kann es sinnvoll sein, Maschinen von privaten Mietbörsen oder über Nachbarschaftsnetzwerke zu beziehen.

3. Transportkosten für Beton und Materialien

Falls Sie den Beton nicht selbst anmischen, sondern Transportbeton bestellen, fallen zusätzliche Kosten für die Lieferung und das Einbringen des Betons an.

| Transportkosten & Lieferung | Kosten |

| Betonlieferung (bis 10 km) | 100–200 € pro Fahrt |

| Betonpumpe (falls nötig) | 300–500 € pro Einsatz |

| Lieferung Dämmmaterial & Bewehrung | 100–300 € |

| Gesamtkosten Transport & Lieferung | ca. 500–1.000 € |

🚛 Tipp: Wenn Sie mit einer Schubkarre arbeiten, sparen Sie sich die Betonpumpe – allerdings wird das auf Dauer sehr anstrengend. Ab 5 m³ Beton lohnt sich meist eine direkte Pumpe.

4. Zeitaufwand: Wie lange dauert der Selbstbau?

Bauzeit in Eigenleistung (Richtwerte für ein Team aus 2–3 Personen)

| Arbeitsschritt | Dauer in Eigenleistung | Dauer mit Baufirma |

| Aushub & Vorbereitung | 2–3 Tage | 1 Tag |

| Schalung & Bewehrung | 2 Tage | 1 Tag |

| Betonieren & Verdichten | 1 Tag | 0,5 Tage |

| Aushärtung & Schalung entfernen | 28 Tage (Wartezeit) | 28 Tage (Wartezeit) |

| Oberfläche schleifen | 1 Tag | 0,5 Tage |

| Gesamtdauer (ohne Wartezeit) | 6–7 Tage | 2–3 Tage |

💡 Fazit: Eine Bodenplatte in Eigenleistung dauert etwa eine Woche aktiver Arbeit. Eine Baufirma erledigt die gleichen Arbeiten meist in 2–3 Tagen, allerdings zu einem höheren Preis.

5. Gesamtkosten-Vergleich: Eigenleistung vs. Baufirma

| Kostenpunkt | Eigenleistung (88 m²) | Baufirma (88 m²) |

| Materialkosten | 8.800–10.560 € | 8.800–10.560 € |

| Maschinenmiete | 1.500–2.500 € | Inklusive |

| Transportkosten | 500–1.000 € | Inklusive |

| Arbeitskosten | 0 € (Eigenleistung) | 4.000–6.000 € |

| Gesamtkosten | 10.800–14.000 € | 14.000–18.000 € |

💰 Ersparnis durch Eigenleistung: ca. 3.000–5.000 €

💡 Tipp: Wer selbst Hand anlegt, spart den Lohnanteil der Baufirma, hat aber zusätzliche Mietkosten für Maschinen und einen höheren Zeitaufwand.

Lohnt sich der Selbstbau der Bodenplatte?

✅ Vorteile der Eigenleistung:

- Kostenersparnis: 3.000–5.000 € im Vergleich zur Beauftragung einer Firma

- Flexibilität: Sie entscheiden selbst über Zeitplan und Materialien

- Lerneffekt & Stolz: Sie verstehen Ihr Bauwerk besser und haben ein Erfolgserlebnis

❌ Nachteile der Eigenleistung:

- Hohes Risiko bei Fehlern: Eine falsch betonierte Bodenplatte kann teure Folgeschäden verursachen

- Physische Anstrengung: Betonieren ist harte körperliche Arbeit

- Zeitaufwand: Eine Woche Bauzeit plus 28 Tage Wartezeit

Bodenplatte selber betonieren – eine Aufgabe für Erfahrene

Die Bodenplatte bildet das Rückgrat Ihres Hauses. Wer sie selbst betonieren will, kann viel sparen – aber auch viel falsch machen. Mit dem Fundamentplan einer Statikerin oder eines Statikers, dem richtigen Werkzeug und sorgfältiger Vorbereitung ist es möglich, die Arbeit selbst zu stemmen. Wichtig ist, dass Sie die Verantwortung übernehmen und genau wissen, was Sie tun.

Wenn Sie unsicher sind, holen Sie sich Hilfe. Denn bei der Basis Ihres Hauses sollten Sie keine Kompromisse eingehen.