Ein muffiger Geruch im Schlafzimmer, beschlagene Fenster oder dunkle Flecken an der Wand: Viele Hausbesitzer kennen das. Feuchtigkeit im Haus ist ein echtes Dauerthema. Mal kommt sie schleichend, mal plötzlich nach einem kräftigen Regenguss. Das Ärgerliche: Sie verschwindet nicht von allein, sondern wird mit der Zeit schlimmer. Und sie richtet gleich doppelt Schaden an – an der Bausubstanz und an der Gesundheit.

Das erwartet Sie in diesem Beitrag

- Was ist eigentlich normal?

- Warnsignale früh erkennen

- Woher kommt die Feuchtigkeit?

- Feuchter Keller – ein Dauerproblem

- Feuchtigkeit durchs Dach

- Der Klassiker: Falsch gelüftet

- Gesundheitliche Folgen

- Was tun bei feuchten Wänden?

- Tipps für den Alltag

- Ein Fall aus der Praxis

- Die Wahrheit über Feuchtigkeit im Haus

Was ist eigentlich normal?

Ein bisschen Feuchtigkeit gehört in jede Wohnung. Ohne sie wäre die Luft viel zu trocken, die Schleimhäute würden leiden und Holzböden reißen. Aber es kommt auf das Maß an.

- Wohn- und Schlafzimmer: ideal sind 40–60 % Luftfeuchtigkeit

- Küche: wegen des Kochdampfes darf es etwas mehr sein, etwa 50–60 %

- Bad: hier sind bis 70 % noch normal, solange regelmäßig gelüftet wird

- Keller: meist kühler, deshalb liegen 50–65 % im grünen Bereich

Die Werte lassen sich mit einem Hygrometer messen. Diese kleinen Geräte gibt es schon ab 10–20 Euro im Baumarkt. Wer es genau wissen will, kann auch ein Profi-Messgerät nutzen oder gleich einen Sachverständigen ins Haus holen.

Schnell erklärt: Hygrometer

Ein Hygrometer ist ein kleines Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit anzeigt. Analoge Modelle arbeiten mit einem Haar- oder Faserbündel, digitale Geräte mit Sensoren. Für den Alltag reicht ein günstiges Gerät völlig aus.

Warnsignale früh erkennen

Das Tückische an Feuchtigkeit: Oft bleibt sie lange unbemerkt. Wer aber die Augen offen hält, kann typische Anzeichen schnell erkennen:

- Kondenswasser an Fenstern oder Wänden

- muffiger Geruch, der trotz Lüften nicht verschwindet

- abblätternde Tapeten oder bröckelnder Putz

- dunkle Flecken oder Schimmelbildung

Wenn es so weit ist, heißt es handeln. Je eher, desto besser – denn Schimmel verbreitet sich rasant.

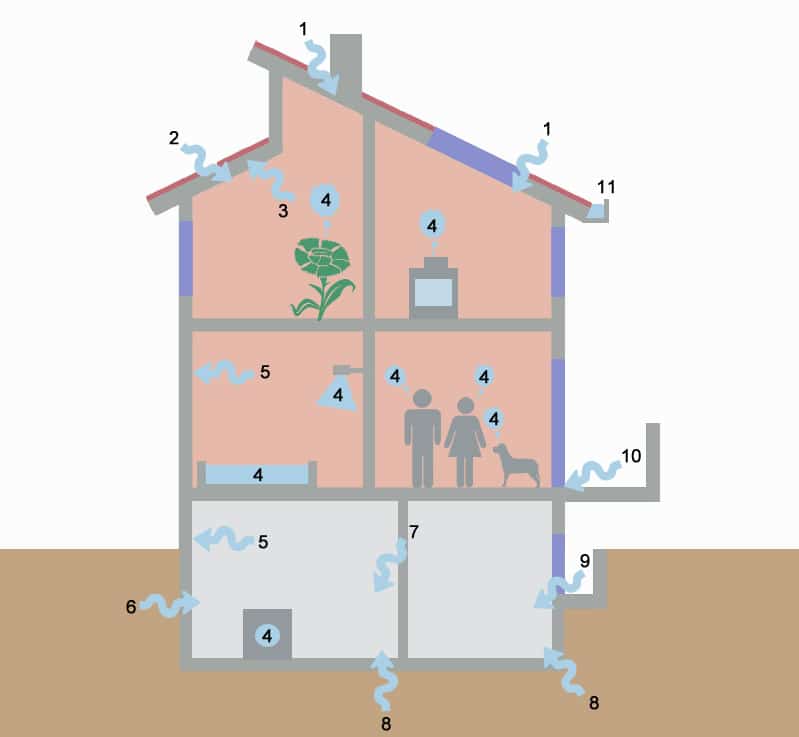

- Mangelhafte Anschlüsse (z.B. Schornstein, Dachflächenfenster)

- Fehler in der Dachhaut (z.B. defekte oder fehlende Dachziegel)

- Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion wegen defekter oder fehlender Dampfbremse)

- Innere Einflüsse (kochen, baden, duschen, waschen, spülen, Pflanzen, Menschen, Haustiere)

- Niederschlag von Feuchtigkeit an kalten Wandflächen

- Fehler in der Vertikalabdichtung der Kellerwände

- Leck im Wasser- oder Abwasserrohr

- Fehlende oder fehlerhafte Horizontalabdichtung

- Wassereintritt durch Hochwasser oder Starkregen

- Balkontür undicht, Wärmebrücken an Fenster, Tür oder Sturz

- Regenrinne verstopft oder defekt

Woher kommt die Feuchtigkeit?

Die Ursachen sind vielfältig. Manche liegen im Bau selbst, andere haben schlicht mit dem Alltag der Bewohner zu tun. Ein paar Klassiker:

- Undichte Stellen am Dach: ein verrutschter Ziegel oder eine defekte Regenrinne reicht schon.

- Probleme im Keller: fehlende Abdichtung gegen Grundwasser oder Starkregen.

- Wärmebrücken: das sind Stellen, an denen die Wand kälter ist als der Rest – dort schlägt sich Feuchtigkeit nieder.

- Falsches Lüften: gekippte Fenster sind oft kontraproduktiv.

- Alltag: Duschen, Kochen, Wäsche trocknen – all das produziert viel Feuchtigkeit.

Besonders knifflig wird es bei Altbauten. Neue, dichte Fenster halten zwar die Kälte draußen, aber auch die Feuchtigkeit drinnen. Ohne zusätzliche Lüftung staut sich die Nässe.

Begriffsklärung: Wärmebrücke

Eine Wärmebrücke ist eine Stelle, an der Wärme schneller nach außen entweicht – etwa bei Rollladenkästen oder ungedämmten Balkonen. Diese Flächen kühlen stärker aus, dort kondensiert Feuchtigkeit besonders leicht.

Feuchter Keller – ein Dauerproblem

Kaum ein Thema beschäftigt Hausbesitzer so sehr wie der Keller. Er ist nah am Erdreich, kühl und oft schlecht belüftet. Ein Paradies für Feuchtigkeit. Typisch sind Salzausblühungen, also weiße Krusten auf dem Mauerwerk, oder abplatzender Putz.

Manchmal reicht es schon, die Kellerfenster im Sommer geschlossen zu halten. Klingt komisch, macht aber Sinn: Warme Luft draußen enthält viel Wasser, das sich an den kalten Kellerwänden niederschlägt. Noch besser ist ein Luftentfeuchter, der überschüssige Feuchtigkeit sammelt.

Kommt die Nässe allerdings von außen, etwa durch eine defekte Vertikalabdichtung, hilft nur der Fachmann. Dann muss das Mauerwerk freigelegt und abgedichtet werden – eine aufwendige, aber nachhaltige Lösung.

Typisch im Keller:

– abblätternder Putz – weiße Salzausblühungen – muffiger Geruch – Schimmel in den Ecken

Feuchtigkeit durchs Dach

Ein undichter Dachziegel, eine verstopfte Rinne oder eine fehlende Dampfsperre im Dachaufbau – schon entsteht Feuchtigkeit. Besonders tückisch ist Tauwasser, das sich in der Dämmung sammelt. Außen ist noch alles trocken, innen gammelt es schon.

Hier gilt: nicht lange warten. Besser sofort prüfen lassen und die Schwachstelle beseitigen. Je schneller die Ursache behoben wird, desto geringer sind die Folgeschäden.

Der Klassiker: Falsch gelüftet

Viele denken, ein ständig gekipptes Fenster sorgt für frische Luft. Das Gegenteil ist der Fall. Die Laibung – also der Bereich um das Fenster – kühlt stark aus, und genau dort bildet sich Kondenswasser.

Richtig ist: mehrmals am Tag Stoßlüften. Fenster weit auf, fünf bis zehn Minuten durchpusten lassen, fertig. Im Sommer darf es auch etwas länger sein. Danach schließen und die Heizung wieder hochdrehen. Das sorgt für Luftaustausch, ohne die Wände auszukühlen.

Gesundheitliche Folgen

Feuchtigkeit ist nicht nur ein Schönheitsfehler. Schimmelsporen können Allergien auslösen, Asthma verschlimmern und das Immunsystem schwächen. Besonders Kinder, ältere Menschen und Kranke sind gefährdet.

Längere Feuchtigkeit schadet außerdem dem Mauerwerk. Nasses Mauerwerk isoliert schlecht, die Heizkosten steigen. Im Extremfall leidet sogar die Statik.

Was tun bei feuchten Wänden?

Hier scheiden sich die Geister, und die Methoden hängen stark vom Einzelfall ab. Drei Verfahren sind besonders verbreitet:

- Injektionsverfahren: Eine Flüssigkeit wird ins Mauerwerk eingebracht, die die Poren verengt oder verschließt. So steigt die Feuchtigkeit nicht mehr nach oben.

- Mechanische Sperre: Eine nachträglich eingezogene Horizontalsperre blockiert das Aufsteigen von Wasser.

- Elektrophysikalische Verfahren: Elektroden erzeugen ein Feld, das den Wassertransport beeinflusst.

Hinweis: Egal welches Verfahren gewählt wird – solche Arbeiten sollten immer von Fachleuten durchgeführt werden. Improvisierte Eigenversuche enden oft teurer, als gleich Profis zu holen.

Tipps für den Alltag

Neben großen Sanierungen gibt es viele kleine Maßnahmen, die jeder sofort umsetzen kann:

- Nach dem Duschen Fenster weit öffnen, nicht gekippt lassen.

- In der Küche Deckel auf den Topf, um Dampf zu reduzieren.

- Wäsche nicht im Keller trocknen, wenn er unbeheizt ist.

- Möbel nicht direkt an kalte Außenwände stellen, etwas Abstand halten.

Kleine Dinge, große Wirkung.

Ein Fall aus der Praxis

Ein Bekannter erzählte mir, wie er jahrelang gegen den muffigen Geruch in seinem Wohnzimmer kämpfte. Er probierte Raumsprays, stellte Pflanzen um, wischte Schimmel weg – ohne Erfolg. Erst ein Baugutachter brachte Licht ins Dunkel: Die Ursache war eine defekte Dachrinne. Regenwasser lief unbemerkt in die Wand. Nachdem die Rinne erneuert war, verschwanden auch die Gerüche.

Manchmal ist die Lösung einfacher, als man denkt – man muss nur auf die richtige Spur kommen.

Die Wahrheit über Feuchtigkeit im Haus

Feuchtigkeit im Haus ist ein Problem, das viele Ursachen haben kann. Von undichten Dächern über feuchte Keller bis hin zu falschem Lüften. Wer frühzeitig die Warnsignale erkennt, spart sich viel Ärger und Geld. Wichtig ist, die Ursache zu finden – nur dann lässt sich das Problem dauerhaft lösen. Kleine Maßnahmen wie richtiges Lüften helfen sofort, bei größeren Schäden führt kein Weg am Fachmann vorbei.

Hallo Herr Hochwahrt,

Ich wohne in einer Wohnung zur Miete, in dieser Wohnung sind 3 Seiten direkte Außenwände, eine ist innenliegend (Treppenhaus) alle Fenster sind auf der selben Hausseite. Ab ca. 2-0 °C Außentemperatur beginnen die Fenster im Wohnzimmer und Schlafzimmer nass zu werden… die Küche, die dazwischen liegt und zum Wohnzimmer halb offen, ist hier noch trocken, diese wird leicht nass bei starken minus Graden. Ich habe ein innenliegendes Bad mit Lüftung. Ich lüfte minimum 3-5 x am Tag aber über Nacht ist alles nass. Haben sie einen Tipp der mich durch den Winter bringt ?

Vielen lieben Dank und viele Grüße,

Julia Frohring

Dass die Fenster feucht werden, damit werden Sie wahrscheinlich leben müssen. Da hilft nur regelmäßig stoßlüften. Das Fenster lange auf Kipp zu lassen, ist nicht zu raten, da dadurch die Wände im Bereich des Fensters zu stark abkühlen und es zu Schimmel kommen kann.